——一个基于货币供给的增长假说

【摘要】货币数量决定分工水平,分工水平决定经济的效率,货币的数量是影响经济增长的关键变量。在以实物商品为货币基础的时代,货币不足制约了社会分工水平。商品货币通过“储蓄创造货币”到“顺差创造货币”,就是为了解除货币不足对经济增长的约束。布雷顿森林体系解体之后,信用货币解除了货币的短缺问题,但也带来了一系列新的货币现象。中国通过土地金融所创造的资本市场,成功转向信用货币机制,社会分工水平迅速提高。正因房地产是中国货币信用的主要来源,房地产政策必然会对整个中国经济带来深刻而全面的影响。

【关键词】分工 货币 信用 增长

尽管货币对经济的重要性早已被从费雪、凯恩斯、哈耶克到弗里德曼众多经典经济学家所注意,但现代增长模型却很少将货币纳入理论的核心。他们大多专注于具体“植物”--增长的微观基础,而忽略了变迁的“气候”--增长的货币环境。特别是那些基于均衡的新古典模型--从拉姆齐、索洛到卢卡斯--货币几乎完全从增长问题中消失了。不同于传统的增长理论,本文力图说明货币不仅对财富增长和制度变迁有显著影响,其实货币本身就是增长问题的核心。而在今天的中国,货币的生成的核心制度就是土地金融。房地产问题也因此成为中国经济增长的核问题。

01.分工模式与货币供给

米塞斯在《货币、方法与市场过程》一书中指出:“基于劳动分工的社会合作,是人在为生存而进行的斗争、为尽可能地改善个人物质状况的努力得以成功的终极的和唯一的源泉”(米塞斯,2007,P309)。按照“斯密-杨格”的理论,所有经济增长都源于分工制度的进步。这一陈述将增长问题转化为分工问题--增长模式的选择,就是分工制度的选择。

分工的成本主要有两个,一是计算的成本;二是信任的成本。所谓计算的成本,就是当参与交易的商品种类超过三种后,计算两两商品之间的均衡价格就会变得极为复杂,这种复杂性会随着商品种类的增加呈几何级数增长。所谓信任的成本,就是当商品需要跨时间分工和空间交易时(非即时交换),交易双方为确保兑现承诺所支付的成本。

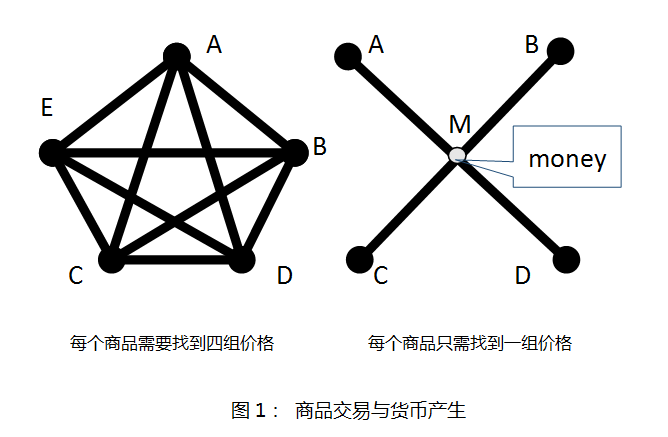

为了克服这两个交易成本,人类创造出一种被称作货币的制度。所谓货币,就是一种专门用来做交易媒介的商品,所有的商品只要知道和货币这种商品的比例关系,就可以确定相互之间的比例关系。图1是五种商品交易的场景。如果每个商品的生产者要完成与其他生产者的分工,就需要四组价格。分工的参与者越多,要确定的价格数量就越多。寻找不同价格之间均衡的难度就会呈指数增长。

如果其中一个商品被拿出来作为交易的媒介“货币”,剩余四个商品的生产者只需要一组相对“货币”的价格,就可以完成与其它商品生产者的分工。只要有足够的货币,无论商品种类如何增加,市场只需知道该物品与货币的一组交换比例,就可以知道该物品与所有种类物品间的交易比例。计算的成本因此可以大大降低。

货币出现更重要的意义,就是为跨时间和跨空间的交易提供了可信的工具。一个农夫用不着担心春天借出去的种子是否在秋天得到归还,他只需获得货币,交易马上就可以完成。一个猎人也不用担心商人能否卖出猎物给他不认识的农夫,只要商人付出货币,猎人和农夫的交易就已经完成了。这一模型描述了商品货币两个重要特征:

第一,商品货币是有成本的,这个成本就是用作货币的商品退出使用的机会成本,比如盐、绢帛、贵金属、贝壳串珠或干脆一组商品(再如监狱里充作货币的方便面就不能再来被食用)。货币自身的价值越高,创造货币的成本就越高。当币值低于币材的价值,货币(比如铜币)就会还原为币材(铜币熔铸为铜材)。

第二,这一商品广泛地供不应求。作为货币商品的核心特征,就是必须具有流动性--交易各方都愿意接受。一旦该商品(哪怕是黄金)被充分供给,流动性就会消失,这种商品也就失去了作为货币的前提。正如门格尔所言:当最适销商品用于交换其他商品而非满足消费所需时,就产生了货币(Carl Menger )。创造货币的其实就是创造流动性。由于流动性往往与供不应求共生,导致货币的获得难度极大。

罗斯巴德在解释米塞斯的货币起源论时提出:“我们可以一直向前推到古代某个时刻,当时,充当货币的实物还不是货币,而仅仅是一种有其自身用途的交换物品,也就是说,当时,人们之所以需要充当货币的商品(比如黄金或白银),仅仅是因为它们本身就是可供消费、可以直接使用的物品。” (米塞斯,2007,P331)。几千年来,尽管货币的形态发生了无数变化,但其商品属性却从未改变。

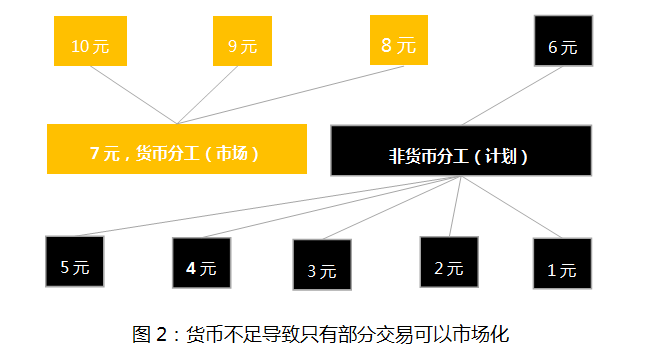

想象一个10种商品之间的分工。每种商品参与市场分工带来的收益分别是10元、9元、8元……1元。当供不应求消费者竞争决定价格时,边际消费者所能支付的最高价格决定了货币的价格,显然,货币越多,边际上货币的成本就越低。在这个例子里,假设货币的边际成本是7元,收益10元商品获得净收益3元,收益9元的商品净收益2元,收益8元的商品净收益1元,加上充作货币7元的商品(净收益为零),货币作为一种供不应求的商品,只能满足三个产品4组交易,其余商品则由于是用货币后净收益为负,而无法进入货币分工。这部分分工要不就净收益很低,要不就无法被通过分工生产(图2)。

这个模型揭示了货币数量对商品相对价格影响的一个重要特征。那就是当对货币需求无限大时,货币的增加并不会改变商品之间的相对比值,而是改变了分工的规模和深度。很显然,当货币数量不足时,很多商品或服务无法用货币交易,从而不得不退而求其次,用效率较低的非货币合约分工。此时市场上物价体现为“钱贵物贱”;当货币数量充裕时,更多商品或服务可以通过货币交易。非货币的约契约分工模式弱化。这时,市场上物价体现为“钱贱物贵”。相同的物品,市场分工越发达,价格就越贵。

循此,人类解决分工交易成本问题就出现两种相互竞争的文明,一条是基于集体主义的文明,主要是通过专制、服从、信仰、禁忌等社会契约降低成本,完成分工;另一条是基于自由主义的文明,主要是通过货币等市场手段,在自由交易的基础上降低成本,完成分工。为了方便讨论,在本文中将基于货币的分工制度定义为“市场”,基于合约(强制或资源)的分工制度定义为“契约”。在这种情况下,增长问题就转变为用什么模式展开分工的问题。

在古代社会的大部分时间里,货币非常稀少,只有使用货币分工后净收益最高的少数商品和服务可以通过货币分工。市场在经济中的比重长期维持在较低的份额。在这样的时代,集体主义文明是社会分工的主要形式。社会进步主要体现在不断发现和创造分工效率更高的契约形式(如,家庭、宗教、军队、公司、政府)。通过社会契约分工的集体主义模式,在计划经济时代达到顶峰。

第二种增长道路基于一个基本的假设:货币分工的效率远大于契约分工的效率。由于货币数量不足,经济的潜在生产力被抑制了。释放这部分潜在生产力的前提,就是获得足够的货币。只要货币增加,全社会的分工水平乃至生产力就会提高。这就是所谓的货币数量增长理论。还是用前面10个商品的例子。假设所有非货币分工创造的净财富是真实收益减去货币自身成本。那么当货币增加边际上商品生产者的货币成本下降到3元时,社会净财富就会从原来的11元增加到29元(图3)。

由于基于货币的分工效率远远高于基于契约的分工效率,于是经济就被分为高生产率的市场经济和低生产率的契约经济。多少分工能采用高效率的市场模式,取决于能供应多少货币。在以商品作为货币的时代,通货供给恒小于交易需求,货币问题也因此成为所有文明经济增长的核心。

货币增加不会导致通货膨胀而是带来社会分工的深化这一假说,是货币数量理论与传统货币理论最大的不同。李嘉图和米塞斯在经济学的很多方面互不兼容甚至完全对立,但在货币问题上却完全一致。罗斯巴德认为米塞斯证明了李嘉图的看法:“除了用于工业生产的消费的黄金外,货币供应量的增加对社会不会带来任何好处。……货币供应量的增加只能是稀释购买力;它不可能增加产量。如果每个人钱包或银行里的钱都在一夜之间增加三倍,社会不会有一点点改进。”(米塞斯,2007)正是源于“货币中性”的假说,现代经济学没有能将增长与货币联系起来。

上图近似地描述了货币数量与价格的关系。同所有商品一样,供给相对需求增加,货币价格就会降低,货币的价格(利息)就会下降,决定利息的不是什么消费者的时间偏好(费雪),而是边际上货币的需求者愿意付出的最高代价。显然,货币供给充足,商品的价格(物价)就会上升,分工水平随之提升。

货币增长不是“中性的”,而是带来分工和社会财富的增加。表面上看,货币带来的增长总是伴随着货币贬值,但这种贬值带来的物价上涨和纸币超发带来的通货膨胀有本质的不同。货币增加导致商品价格和种类同步上升,使经济繁荣的伴生现象。同样的商品,货币分工越发达,产品种类越多,价格就越高。而纸币增加导致的通货膨胀,则不会伴随着商品种类的增加。

在分析货币的价格效果时,最容易犯的错误就是混淆“货币”和“纸币”。纸币从一开始就不是货币,而是方便货币交易的工具,其价值源于其标记货币的价值。通货膨胀则是在货币没有增加的情况下,改变纸币与货币的记账比值(“每个人钱包或银行里的钱都在一夜之间增加三倍”)导致的 “稀释购买力”(米塞斯所说)--所有商品用纸币标记的价格同步上升。静态而言,纸币增加对交易双方是“中性的”,但却会在时间维度上导致价值度量的混乱,纸币数量不同会给债务人和债权人造成不对称的影响,严重时会使跨期交易无法完成。

纸币必须通过购买高流动性商品方式进入市场,代替这些流动性履行货币功能。高流动性商品就是纸币的“锚”。这种纸币创造方式也被称为有锚发行。一旦纸币无锚发行,纸的价值(而不是原来的作为锚的商品)就成为货币的本位。由于纸与多数商品价值落差巨大,几乎购买任何商品,都需要极大比例的纸来对应(以至于搬运纸币的成本都会超过纸币本身的价值),结果就是通货膨胀。典型的例子就是魏玛共和国时代的德国、民国末年的中国。即使到了今天,纸币型通货膨胀在津巴布韦、委内瑞拉这些国家依然挥之不去。

当纸不再具有流动性(无人接手),纸币的货币功能随之消失,依赖纸币的分工就会退回到以物易物契约分工的形态。体现在经济上就是市场规模萎缩。纸币增加带来的价格上升和货币带来的价格上升,在本质上完全不同。理论上讲,只有纸币才可能“超发”,真正的货币永远不会“超发”,这是货币的定义使然。

02.信用作为一种商品

如果这一货币假说是正确的,创造货币就站到了经济增长的核心位置。怎样获得足够的货币,成为经济增长的关键。无论什么样的货币形态,其背后都是信用。任何货币的“发行”都必须经过市场这个“产道”才能被创造出来。货币就是相互竞争的商品中最有流动性的商品,它是在广泛的交易过程中被市场识别出来的。古典货币不论制作成什么样式,本质上就是流动性最好(被最广泛接受)的那个商品。

“法币”制度表面上看,似乎已经脱离“实物”,但它的流动性也必须通过“购买”具有流动性的商品才能创造出来,那个被购买的商品被称为法币的“准备”(或者“锚”)。这个商品可以是贵金属(银本位、金本位),也可以是其它就有流动性的实物(比如粮食短缺时代的“粮票”)。

在同等货币数量下,交易范围(空间-人口规模)的扩大,必然导致交易深度(商品与服务种类)的减少(经济“内卷化”)。如果用M表示市场,Q表示交易的规模,V表示交易的种类,ɑ表示交易规模带来的货币需求, β表示交易种类带来的货币需求。当货币数量一定时(ɑ+β=1),交易规模和种类存在“替代-取舍”(trade off)的关系--规模大则种类少;规模小则种类多。用公式表示,就是:

M=QɑVβ (ɑ+β=1)

如果把规模Q视作市场分工的广度,种类V视为分工的深度,就可以得出一个重要的推论:只有指数增长的货币,才能满足算术增长的市场需求。在货币供给不变的情况下,交易规模(广度)越大的经济体,分工水平(深度)就越低。而一旦货币供给扩张(ɑ+β>1),市场的深度和广度M都会被成倍放大。

这组关系可以解释货币创造与市场规模奇妙的对应关系。相对于大国,规模较小的经济体更容易获得足够支持其深度分工的货币数量。这就是为什么在货币不足的年代,常有小国获得与其自身规模不匹配的国家力量,大国反而很难成为高收入的经济体;反过来,如果大国克服了货币约束,其分工的范围和深度就会远超小规模经济体,从而形成对小规模经济体碾压性的优势。

这也解释了从大航海时代开始的霸权国家更替,为何先是从百万级人口的西班牙、葡萄牙开始,然后是千万级的英国、德国,后来轮到亿级人口的苏联、美国(翟东升,2010);为何过去中国人口的增加会造成经济“内卷化”而今天却不会;为何当代中国崛起对世界的影响远超当年的“四小龙”、日本。这背后,货币数量所能支持的分工规模在国家经济竞争中起着关键的作用。

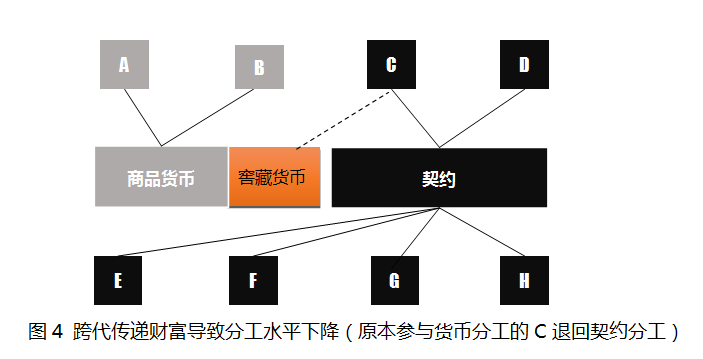

在传统的商品货币时代,随着财富的增加,跨代传递(储蓄)和交换财富的需求变得越来越重要。传统的商品货币,只能通过货币收藏、贮存来传递财富。结果储蓄导致用于当下交易正在流通的货币更加不足。货币相对人口减少的直接结果就是经济“内卷化”--分工水平不断下降,直至经济崩溃。马尔萨斯人口论假设(粮食以算术级数增长,人口以几何级数增长)处理的前提,就是社会分工恒定。一旦货币增加带来分工水平上升,人口增加就会成为经济增长的正面因素。

货币角度的经济循环理论,也解释了为何越重视储蓄的经济,往往会越贫困。财富积累与通货紧缩共生的诅咒,给以商品货币为基础的传统经济设置了一个难以突破的天花板。

大航海时代开始,以贵金属为代表的货币迅速向贸易繁荣的地区汇集,商业枢纽国家发现“顺差生成货币”可以避免财富代际转移带来的繁荣魔咒。这些贸易枢纽地区率先克服货币约束,形成基于货币的市场经济分工。追求贸易顺差以获得货币取代实物掠夺,成为资本主义扩张的新形态。

但也正是以贸易顺差为手段获取货币进而增强国内分工水平的增长模式,诱发了两次世界大战。表面上看,帝国主义列强争夺的是市场,是贸易顺差,但实质上,其背后争夺的却是货币,是分工所必需的信用。正如凯恩斯(1936)在《通论》中所言“增加顺差,乃是政府可以增加国外投资之唯一直接办法;同时若贸易为顺差,则贵金属内流,故又是政府可以减低国内利率、增加国内投资动机之唯一间接办法。”凯恩斯发现“若为逆差,则可能很快就会产生顽固的经济衰退。"

正如货币数量理论所预期的那样,顺差创造的货币使得分工得以深化。集体主义文明(包括基于宗教、血缘的政权)逐渐解体,自由主义文明开始兴起。1750年前后,欧洲以贸易为主的小型经济体(荷兰以及更早的威尼斯),最早发展出一种信用制度,用来交易“未来的收益”。这一新商品的出现,极大地扩大了市场分工的时间维度。

“未来收益”逐渐从实物商品中脱离出来,成为一种特殊的商品--资本(如债券、股票、不动产等)。这为约翰?劳在法国(Antoin E. Murphy,2010)、汉密尔顿在美国(Richard Sylla,2010)探索信用货币--也就是将货币的供给与实物商品脱钩,转而以“未来的收益”为锚--提供了制度工具。

特别是汉密尔顿设计的美元制度,通过纳税制度,创造了具有流动性(人人都需要)的美元,然后又用未来的税收抵押发行国债。使得美元成为第一个不是以实物商品作为信用,而是以政府未来收益为信用发行的大型主权货币。尽管这一制度遭到了杰斐逊主义者长期的阻击(戈登,2011),但其埋下的制度种子,使美国最早摆脱商品货币不足带来的约束,为美国的城市化和工业化提供了大量的资本。美国也因此成为市场经济和自由主义文明的灯塔。

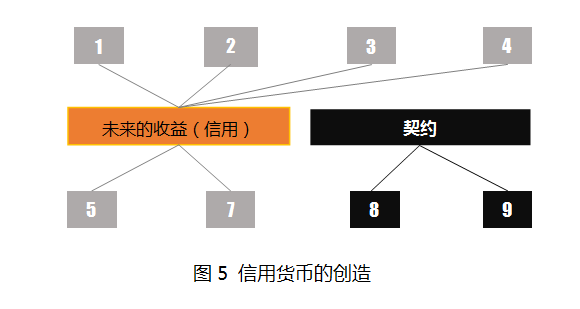

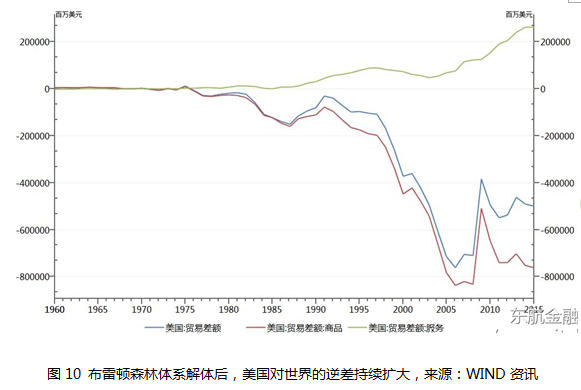

1970-1980年代布雷顿森林体系逐步解体,美元正式与黄金脱钩,信用货币在全球开始取代商品货币成为主导世界贸易的主流货币形式(图5)。所谓信用货币就是通过购买“未来收益”创造的货币。只要“未来的收益”就有流动性,用“未来收益”作为准备的货币就具有流动性。实物货币时代,硬通货货币的流动性是用贵金属作为准备,通过购买贵金属“发行”;信用货币时代,最有流动性的“未来收益”就是硬通货。美元代表的就是这个流动性,其他货币只要购买美元,就可以发行以美国“未来收益”作为担保的货币。

现代信用货币是基于未来的收益,发行货币的前提就必须具有交易“未来收益”的市场,也就是所谓的“资本市场“。交易“未来收益”的资本市场包括,债券、期货、股票、银行贷款、典当等各种形式。只要上述市场的资本品具有流动性,抵押这些资本品发行的货币就具有流动性。如果一个经济资本市场不发达,自身就不足以内生足够的流动性,就只能通过实物商品的顺差或对外负债等外生的途径创造货币。

依托强大的资本市场,美元如同当年的美洲白银一样,源源不断输往世界各地,为世界贸易提供了巨量的公共产品--货币。货币分工(市场经济)模式降低交易成本的显著优势,催生了大量自由主义商业模式。市场经济和自由主义文明借助美元这一人类历史上第一个跨越主权的全球货币而席卷全球,货币成为推动全球化市场的核心发动机。

也正是在货币大潮的拍击下,以苏联为代表的集体主义文明开始坍塌。表面上看,美苏争霸是市场经济与计划经济间孰优孰劣的判决性试验,背后却是货币制度变迁的结果。信用货币开启了人类分工的全新时代。

1990年代开始,从家庭到企业,从计划经济到社会主义,所有非货币信用的分工模式都在开始解体。政府在外包、企业在缩小、大市场在倒闭;非传统、分布式的商业模式(网店、自媒体)开始风靡市场;代际交易的货币化,甚至导致家庭生育意愿的急剧降低。

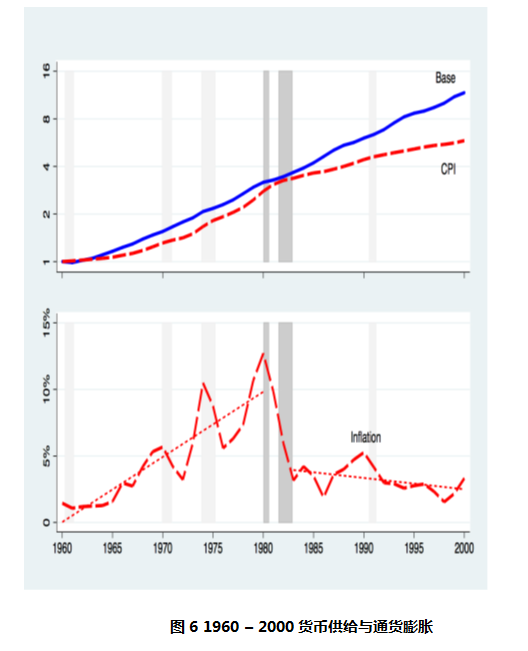

特别重要的是,传统的货币现象开始消失。例如,尽管美元开启了前所未有的扩张周期,但通货膨胀反而消失了(图6,Paul Romer,2016);信用取代储蓄功能,使得储蓄对于积累的重要性下降了;顺差在资本输出国贸易中的重要性下降了;利息(资本价格)差取代物价(实物价格)差成为汇率形成的主要因素,资本输出国可以通过利息操纵抵消商品出口国的汇率操纵……。毫不夸张地说,布雷顿森林体系解体是数千年货币历史的分水岭,之前和货币和之后的货币有着本质的不同。

来源:Paul Romer: The Trouble With Macroeconomics,2016

按照货币数量理论,在货币需求无限大的条件下,增加货币供给会带来社会分工的加深而不是通货膨胀。事实也证明了这一点,美元与黄金脱钩后,史无前例的货币制造没有导致史无前例的通货膨胀,而是全球经济的大分工。只是由于货币千年巨变距离我们太近,其对增长产生效果还远未得到完整展现。

这同时也意味着,一旦中国具有了独立的货币生成机制,不再依赖美元分工,中美这样的互补关系就会结束。而这正是2008年以后,泡沫高涨的土地金融带来的意想不到的经济效果。信用货币全面取代商品货币,彻底改变了传统的竞争规则--在新的经济竞争中,谁能创造更多的信用,决定了谁能主导市场。货币制度犹如一个平台,为搭载在其上的商业模式带来碾压性的优势。

03.外生货币到内生货币

经济学家的一个经典自嘲,就是在现实中已经成功的增长模式,在经济学模型里却无法走通。解释中国过去30年奇迹般的崛起,一直是主流经济学的一个难题。货币增长假说,为理解中国经济的变迁找到了一个新的视角。

秦朝形成大一统国家后,虽然市场规模得以扩大,但根据货币数量增长说,却会导致货币数量的不足,结果就是分工水平下降。这就可以解释为何在春秋战国分裂时代,中国就达到了较高的分工水平(比如管仲所在的齐国),而大一统后却周期性地出现经济内卷化,商业则维持在非常原始的状态。这一点在民间铸币活动受到抑制时尤其如此。

历史上多次出现由于货币增加带来的商业繁荣,但最终都因遇到货币瓶颈而倒退回非货币分工的经济模式。这其中“货币窖存”--因繁荣产生跨代传递财富的需求导致的通货不足--成为反复终结商品繁荣的重要原因之一。由于货币规模无法匹配巨大的人口规模,人口膨胀导致经济“内卷化”现象,在中国历史上格外突出。可以说,从秦始皇建立大一统社会开始,中国经济就被锁定在非货币分工的集体主义文明。血缘为中心的短半径信用网络,成为中国经济分工的主要模式(费孝通,1948)。

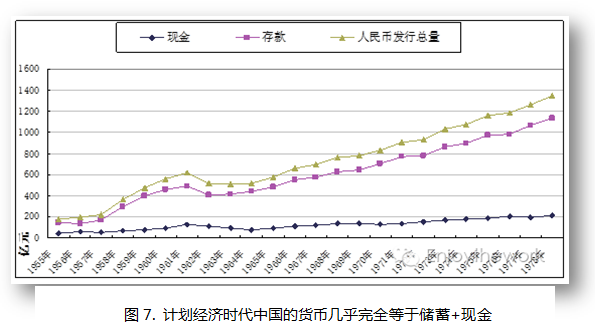

改革开放前,中国集体主义文明下的计划经济达到极致。由于缺少贵金属,中国不得不采用比贵金属更原始的实物信用,即以物资为准备的货币生成机制。这一机制具体体现为严格按照储蓄(剩余物资)多少发行纸币为锚(图7)。这一阶段的货币创造可以简单描述为“储蓄创造货币”。其本质就是通过购买在短缺时代具有流动性的一揽子实物商品生成货币。这一比贵金属代价更高的货币制度,将社会分工压抑在极端原始的水平。

1970年代末,布雷顿森林体系解体,全球经济渐渐摆脱商品货币约束。在这一大潮兴起的时刻,计划经济已经走入绝境的中国审时度势,主动开始向以货币分工为基础的市场经济转型。中国历史上最伟大的商业崛起就此展开。回顾四十年,与其说中国改革的历史,是一部市场分工取代计划分工的历史,倒不如说一部解决货币不足的历史。可以说,从改革的第一天起,货币就出现在历史的中心。

1988年,弗里德曼(Milton Friedman)到访中国并受到了赵紫阳的接见。根据张五常(1989)记录,在会谈中,赵紫阳介绍了当时改革面临的问题:“我们感到改革要深入,就要进行价格改革。……价格改革不是简单地价格调整,主要是形成价格体系的机制,即由市场来决定价格……,就是要把实行双轨制的部分减少,把国家控制价格的部分减少。 但是,正当我们准备进一步进行价格改革时却出现了难题,即明显地出现了通货膨胀。因此,我们不能不把今后的价格改革同治理通货膨胀一起来考虑。”

可以说,当时中国提出了正确的问题,但主流经济学家却开出一个错误的药方。在弗里德曼看来:“如果放开价格,仅是部分商品会涨价,在最初几天,人们可能会感到痛苦,但很快会发现价格并不一定会轮番上涨。” 但实践却证明,主流货币理论的预期是完全错误的。1988年雄心万丈的“价格闯关”,本质就是在货币不变的情况下无锚发行纸币,结果毫无悬念地导致了巨大的通货膨胀。

随后的改革,中国采取了两条道路来解决交易媒介短缺的问题。

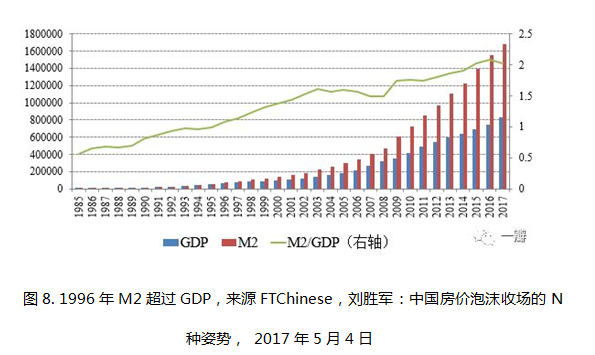

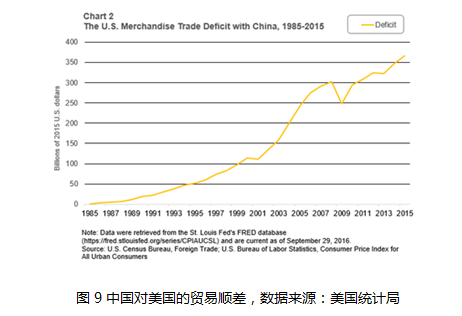

第一条路,就是英国式的重商主义道路,通过贸易大量出口获得硬通货。这就是发端于赵紫阳时代,到朱镕基时代臻于极盛的“国际经济大循环战略”(王建,1987)。这一战略的成功创造了大量的顺差。1994年汇率改革,使结汇成为人民币生成的主要来源。结果,1996年M2首次超过GDP没有引起普遍担心的通货膨胀。取而代之的是社会分工的加深、城市化水平提高和商品经济的繁荣。其效果同明朝白银输入导致的经济繁荣几乎完全一样。

问题是,为什么以前中国不能走重商主义的道路?为什么以前曾经导致世界大战的重商主义,今天却可以吸收中国如此规模的出口?其中的关键,就在于1970-1980年代布雷顿森林体系解体,使得世界的主导货币模式从商品货币(金本位)转向信用货币(债务本位)。

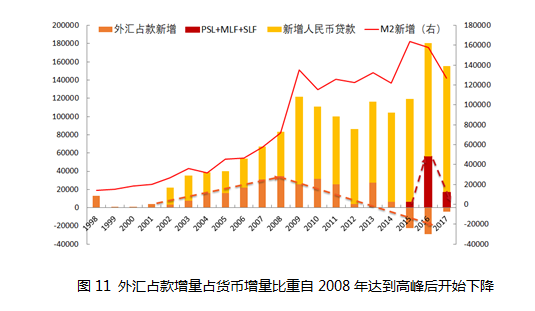

信用货币使为世界贸易提供货币的美元不再受到实物商品的限制,只要能创造出信用,就能创造出足够的货币。顺差对美国来讲不再重要。反而是逆差,可以将“未来收益”(债务)这一商品卖给全世界。美国国家信用的货币化给世界贸易提供了最重要的公共产品--美元。而对于中国而言,美元就相当于贵金属(如明朝通过贸易流入中国的白银)。1994年汇改打开了外生货币的窗口,人民币生成开始与实物脱钩--不再与储蓄挂钩,而是改与美元挂钩。中国通过贸易顺差由央行强制结汇作为人民币发行的主要途径(图9)。

通过外汇占款方式流入市场的货币,逐渐解除了中国经济市场化的最大约束--货币不足。可以说,中国如果没有通过对外开放加入美元体系,就不可能有后来的向市场经济的转型,但这也为中国丧失货币主权埋下了伏笔。

1993年-1996年中国的外汇占款平均为2400亿人民币/年,1997年-1999年亚洲金融危机期间外汇占款额为700亿元人民币/年,2000年突破3800亿人民币, 2001年中国加入WTO后的2004-2009年,外汇占款发行分别为1.709万亿人民币、1.707万亿人民币、1.965万亿人民币、3.491万亿人民币、2.953万亿人民币和3.094万亿人民币,年均2.5万亿人民币/年。巨量的外生流动性使得以前不能被商品化的产品和服务得以进入市场。

第二条路,就是美国的路,通过资本货币化创造市场分工所需要的信用媒介内生货币。正是这一条路,把房地产推向了国家增长模式的中心。

从商品货币转向信用货币的关键,就是货币要脱离实物商品同“未来收益”挂钩。货币发行的规模取决于信用的多寡,其中最主要的就是资本市场。央行只有通过在债券市场购买债券、通过银行购买信用--为资本品做抵押的信用放贷(也就是“贷款生成货币”)、通过资本市场购买股票,才能将货币“发行”出去。没有资本市场,“未来的收益”这种产品就无法大规模生成,就只能通过贸易途径,依靠顺差、负债的外生途径进口货币。

在改革开放初期(甚至到了今天),中国的资本市场--无论债券、期货、股票乃至银行--都很难当其信用创造的重任。但中国却独辟蹊径,在不经意间创造了一套以土地金融为基础的资本生成模式。这一模式的核心,就是首先将城市土地国有化,然后政府垄断一级市场,此时的土地价格就是未来地租的贴现,而地租的本质是未来政府公共服务的价值。

投资者在二级房地产市场购买住房,就相当于购买城市公共服务“未来收益”的“股票”市场。央行通过商业银行购买土地及其相关不动产所具有的流动性向市场“发行”货币。只要土地、房屋具有流动性,大家都接受,通过抵押不动产生成的货币,也就具有足额的信用,这样通过贷款渠道生成的货币,发行多少都不会“超发”。

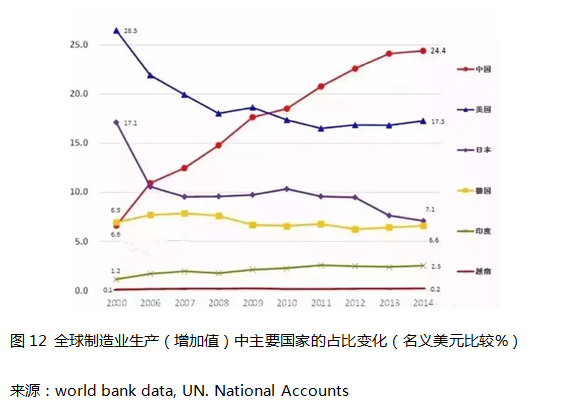

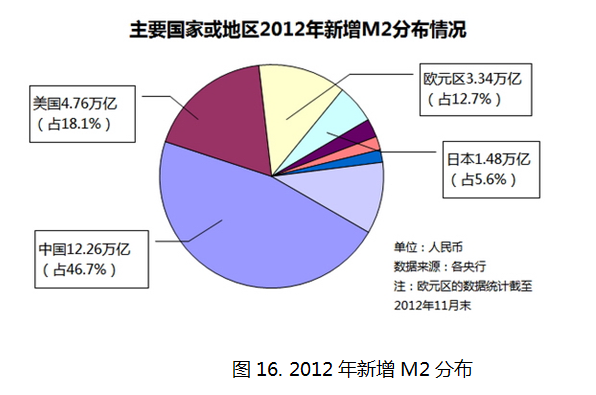

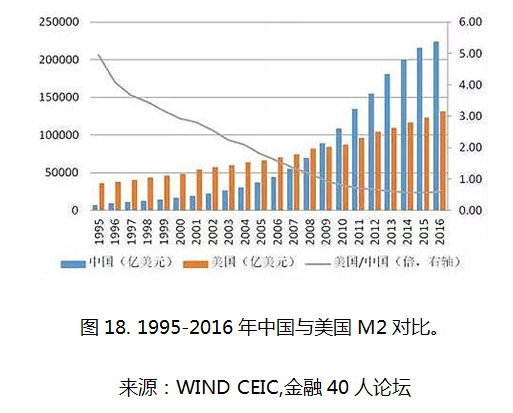

从图10可以看出,2008年以后,通过结汇外生的货币占比迅速下降,以国内资本(主要是房地产)为“锚”内生的货币占比迅速增加。中国的货币摆脱了对顺差的依赖成为真正的“自主货币”。现代信用货币制度的建立,使中国一跃而成为资本生成大国。2009年末中国存量货币的规模已经超越欧美,成为世界第一货币大国。2016年,中国的货币存量(即现金加存款)更是高达150万亿人民币,折算成美元超过21万亿;而美国作为最大国际货币--美元的发行国,货币存量也仅仅为11万亿美元左右。

传统的货币理论都据此断定中国的货币严重“超发”,中国将面临前所未有的通货膨胀。但实际结果却是货币约束的解除结合中国巨大的经济规模,催生了中国历史上前所未有的商业繁荣。中国经济开始了超日赶美的史诗般扩张(图12)。不仅仅是建设高速铁路这样超级烧钱的基础设施,以及亚投行、金砖银行这类资本剩余国家的经济工具,而且高技术投资、大众创业、网络经济等往常先由发达国家创造的商业模式,也如雨后春笋般在中国出现。传统上由政府、企业、家庭才能完成分工的工作,被快递、外卖、网销等货币交易所取代。以往依靠契约提供的分工迅速被货币分工瓦解。

同其他发达国家或以股票市场,或以债券市场,或以期货市场为主的资本生成机制不同,中国的资本市场一开始就是由不动产市场(特别是住房市场)完全主导。无论政府、企业,还是家庭,不动产占总资产的比重都远超任何其他资产。这一方面说明以土地金融为核心的资本市场在中国经济崛起中居功至伟;另一方面也说明,住房问题与货币数量密切相关,房地产调控长效机制在很大程度上等同于中国经济的长效机制。

04.土地金融与货币生成

在土地金融下,房地产市场不再是普通的商品市场,而是交易“未来收益”的资本市场。只要货币能与土地市场(或间接与住房市场)挂钩,生成的货币就不再是当期的商品,而是未来的债务。一旦“贷款创造货币”(孙国峰,2001)开始取代“顺差创造货币”。货币也就从传统的商品货币制度转向信用货币制度。

现在无论学术还是舆论,提起“土地金融”就联想到地方政府巨额的土地出让收益。而实际上,土地金融创造的巨大信用,要远比土地出让收益对中国经济影响更大。正是依靠土地金融创造出的信用货币,中国这一规模巨大的经济体才在其历史上第一次获得足够的通货。

需要指出的是,直到不久之前,大多数人都把中国地方政府“卖地”所得视作政府的财政收入,土地所得也被外行地描述为“土地财政”。正是这一概念错误,导致土地融资招致广泛的批评。所幸的是,从2013年这一谬误被指出后,现在已经有越来越多的人开始理解地方政府“卖地”其实是一种融资行为,所谓的“土地财政”(land revenue)正确表述应当是“土地金融”(land finance)。

中国的房地产市场由公共服务为主的一级土地市场(批发)和住房为主的二级市场(零售)构成。改革开放之前的住房只有一个功能--“住”。住房与普通的实物商品没有本质差异。住房的资本功能发端于1982年《宪法》。在这部改革开放后制定的伟大《宪法》中,前所未有地规定“城市土地归国家所有”。正是这一条规定,为中国最主要的信用之源--土地,提供了基础性的法源。相比世界普遍采用的私有土地制,国有城市土地所有权归属于城市化的推动主体--政府,使得政府得以抵押土地,从而将未来公共服务收益贴现,极大地降低了土地资本化的交易成本。

但宪法通过之初,规定土地不得以任何形式交易,包括住房都不能买卖,土地需求主要通过划拨获得。因此,“82《宪法》”这一条规定一开始与经济增长没有太大关系。

随着地方政府不断探索通过土地为城市化融资,土地的资本功能开始浮现。其节点标志,就是1987年深圳第一次拍卖土地使用权,以及1988年《宪法》修正案允许土地使用权有偿出让。一旦交易开始,国有城市土地的资本特性立刻显现出来。由于土地价格反映的是土地未来收益的现值,只要未来土地收益被市场接受,土地马上就成为资本(“未来收益”)的载体。中国房地产市场对经济的影响,同现代西方社会早期股票、债券、期货市场出现对经济的影响一样,只是土地生成的资本规模更大。

1990年国务院《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》公布后,地方政府信用显著提高。很多资本性投入都是用土地作抵押的。地方政府颁发的《土地使用权证》更像是有价证券,在城市投资参与者中像货币一样流通。资本的增加,需要对应更多的货币。但由于中国当时仍然采用陈旧的“储蓄创造货币”的商品货币机制,其数量无法匹配巨量的分工需求。

在市场化改革的压力下,央行被迫在没有实物商品准备的条件下超发大量纸币以满足社会分工市场化的货币需求,结果同千百年来的实践一样,在1990年代前后触发了多次恶性通胀。

按照前面的货币假说,中美这样的大规模经济体,需要更多的货币维持交易和分工所需要的信用媒介。完全利用外部顺差创造货币一定会在发展到一定水平后遇到增长瓶颈,为自身的发展创造足够的信用是大国增长必须跨越的门槛。

真正启动货币从商品货币升级到信用货币的,是1998年住房制度改革。“98房改”将计划经济时代“单位分房”的制度一律停止,存量住房根据工龄等因素“房改”,私有化的住房可以上市流通,新增住房需求主要由商品房市场解决。正是这一伟大的改革,将土地金融下的不动产市场转变为一个巨大的资本市场。

1998年的“房改”,如同众多“城市公司”一起上市。由于巨额存量资产的货币化,传统的商品货币生成机制完全无法满足市场需要。流动性不足甚至导致了经济快速增长的同时,通货连续数年收缩。但这种情况很快得到缓解。住房抵押贷款和以土地为信用基础的“融资平台”,使中国从传统的“储蓄生成货币”“顺差生成货币”的商品货币机制,转变为“贷款生成货币”的信用货币机制。

05.经济追赶首先是货币追赶

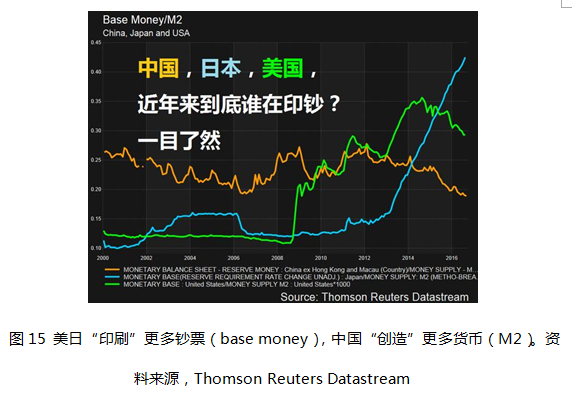

在不到十年时间内,以土地为基础的资本市场创造的信用,就超过了常规的资本市场--股票、债券、期货等创造的信用。“贷款生成货币”机制使中国第一次结束了资本不足的历史,摆脱了货币生成对储蓄和外贸的依赖。2008年之后,中国M2的规模甚至超过经济规模更大的美国。对比美国股票为主的金融市场创造的M2和中国土地为主金融市场创造的M2,可以清楚看两者生成信用的效率的高低。

很多人将GDP较低的中国创造出比美国更多的货币视为中国经济的大麻烦,殊不知这背后反映的是中国土地金融超强的资本生成能力。中国通过土地生成了比美国股市更多的资本,已经超越了传统货币思想的理解力。回到前面规模与货币供给的关系,大国需要远比小国更高的人均货币数量,才能达到相同分工水平。鉴于中国人口是美国的近四倍,中国要达到美国的分工水平货币数量不是太多而是远远不够。一个基本的判定指标,增发货币虽然使中国商品和服务的种类迅速增加,但远没有达到美国的水平。

“土地金融”成为地方政府为公共服务(城市化)大规模融资的专有资本市场。依托这一市场。政府无需压缩消费,无需抵押税,而是通过土地市场动员民间资本,快速完成了城市化1.0阶段的原始积累。到了2015年,中国的城市建成区面积已经足以容纳87%的中国人口。可以说“98房改”,是土地金融制度完成的关键一步,空间的城市化基本完成。

但也正是从1998年“房改”开始,中国的住房市场的主要功能开始从“住”转向了“炒”。房地产是一个资本市场,意味房价不再单纯是一种商品价格,而是城市公共服务的“未来的收益”,是城市的“市值”。地价时卖给券商(开发商)“批发价”,房价是券商卖给投资者的“零售价”。购买一个城市的住房,就相当于购买这个城市“未来”的公共服务。

正像股价是企业未来收益的贴现一样,土地价值是城市公共服务价值的投映,城市公共服务的改善就会通过土地升值转移给土地所有者。中国城市公共服务水平迅速提高,市场给予城市土地-及附着其上的住房给予很高的估值。这使得投资住房的居民借由土地获得了巨大的资本性收入,居民财富中,城市“未来收益”--资本的比重迅速增加。民间创业的融资需求,反过来又通过“贷款创造货币”机制,为基于货币的分工模式提供了充足的流动性。

2013年以后,源于土地的资本市场已经超越债券、股票等市场成为中国最主要的信用来源。借由这一信用生成的货币,更是远超外贸结汇生成的货币。对比中美“未来收益”资本的创造能力,中国土地金融模式相对于美国的股票、债券模式,显示出巨大的优势。尽管美日的货币供给(基础货币)远比中国更宽松(图15),但中国借由土地金融创造的信用却远大于美日资本市场创造的信用。其结果是中国创造的M2甚至超过GDP更高的美国,这种不同寻常的优势使得中国在城市化高速发展阶段居然成为资本输出国。

2017年,在帕特里克·博尔顿(Patrick Bolton)和黄海洲开创性研究中,对中国与美国、日本、英国这三个国家的资本结构进行了比较。他们发现这四个国家的一个共同点是都几乎没有外债。各国1993-2013年外债占其GDP的比例分别为:美国0.05%,英国1.1%,日本0.14%,中国0.5%。

他们把国家发行的货币加上其以本币发行的国债视作类似公司股权的资本。结果发现,1993-2014年,美国国家股权占GDP的比例从120%上升到180%,英国从不到100%上升到250%,中国从100%上升到210%;日本从215%上升到300%,都是外债较少而股权极高。这和其他发生债务危机国家(阿根廷、巴西、土耳其)形成了鲜明的对比。据此他们认为“从这个意义上看,中国已经迈入成功国家之列了”。

那么问题来了,中国是怎么做到在股票市场和债券市场都相对落后的条件下,又不对外举债,进而还能筹集到历史上空前规模的资本的呢?答案只有一个--房地产。答案很明显,没有房地产市场创造的信用,央行根本生成不了那么多货币!中国的资本结构就依然会像其它发展中国家那样以来外债获得资本。也就不可能做到“在发展中大国中,国家资本结构做得与主要发达国家相当的只有中国。”(博尔顿和黄海洲,2017)。

中国重新获得货币主权的意义远大于地方政府的那点土地收益。正是由于中国货币生成模式的转变,在最近发生的中美贸易纠纷中,才可以在大规模缩小贸易顺差的同时,将对经济的伤害减少到最小。但也正因如此,今天不动产市场一旦失去资本功能,其后果也远较中美贸易摊牌更严重。

06.信用消失的经济后果

土地在货币生成中的作用,给预判调控政策可能的经济后果,提供了一个新的视角。房价不再仅仅是一种商品的价格,而是城市公共服务的“未来的收益”的贴现,是城市的“市值”。正像流通股会给所有非流通股定价一样,住房交易价格也会给所有存量不动产定价。不动产市场循此创造的信用远超其他资本市场。

一旦通缩开始,房价下跌,信用缩水,创造贷款能力以及货币生成数量随之减少。那些低收益率、高风险的商业模式--上至风险投资、企业创新、科技研发、互联网经济,下至外卖、快递、餐饮这些低现金回报的行业--都会退出货币分工。如果劳动力回不到自给自足的分工体系,就会出现大规模失业。

在“土地金融”模式下,商品房市场首先是资本市场。限制交易,打压房价,对资产征税,就有可能导致不动产市场价格崩盘。其后果不仅是住房所有者面对巨大账面资产损失,还会导致全社会信用萎缩,流动性不足。货币向高收益率行业集中,市场产业链会显著缩短。

正是因为不理解信用在货币生成中的重要作用,错误地“去杠杆”导致了美国历史上第一次大萧条。1829年,对债务、投机以及纸币深恶痛绝的杰克逊当选美国总统。他的金融政策非常简单,尽快还清国债,关闭美国第二银行。到了1834年,杰克逊还清了所有的国债。按照《伟大的博弈》(戈登,2011)一书的说法:“这在美国历史上是第一次--实际上也是任何现代大国历史上唯一的一次--完全清偿国债”。

但这次激进的“去杠杆”不仅没有带来更大的经济繁荣,反而,终结了原来的繁荣。美国当时经济的动力也来自土地。1829年政府批准的银行总共有329家,在此后仅仅8年的时间中就猛增到788家。发行的票据从原来的4832万美元增加到1.492亿美元,发放的贷款更是从1.37亿美元增加到5.251亿美元。很多银行券都是以房地产作为担保。巨额的流动性造就了美国经济的空前繁荣。

和中国今天一样,当时美国政府也靠卖地获得大把收入。1832年仅联邦土地总署(general land office)收入就已经多达250万美元,到1836年更是暴增到2500万元美元(同年联邦总收入也不过5080万美元)。杰克逊描述当时的情景,就像说的是今天的中国:“土地拥有证只是到银行去贷款的信用凭证,银行把它们的银行券贷给投机者,投机者再去购买土地。很快,银行券又回到了银行,接着又被贷出去,银行券在这个过程仅仅是充当将宝贵的土地转移到投机者手里的工具。实际上,每一次投机都酝酿着更大的投机。”

杰克逊“去杠杆”的第一刀就砍向房地产。1836年7月11日,杰克逊签署行政命令(specie circular)要求8月15日以后购买土地都必须以金币或银币支付。从信用货币转回金属货币造成流动性的急剧收缩,银行券的持有者要求兑换金银铸币,银行不得不尽快收回贷款。由于政府有大量盈余,没有负债,金银无法进入流通,只能被放在国库或“被宠幸的银行”。金属货币较少却发行了大量银行券的银行纷纷倒闭。股市开始下跌,破产随之蔓延。“美国历史上的大牛市终于被首次大熊市所替代”(戈登,2010)。

1937年5月底,所有银行都停止了金币的兑付。政府收入也从上一年的5080万美元,猛降至1837年的2490万美元。地方政府更加困难,宾夕法尼亚州政府无力偿还2000万美元的债务,只能拖欠本金和利息。这对地方银行造成了更大的打击。到了1837年初秋,90%的工厂关门,美国进入首次也是历史上最长的萧条期。

这次大萧条给我们的教训就是,当信用成为货币的主要生成来源时,激进的“去杠杆”政策会导致信用收缩和货币减少。而流动性不足会打击所有通过货币参与分工的商业模式。杰克逊的错误,就在于还是用商品货币的经验解决信用货币的问题,结果导致巨大的经济灾难。

当年美国创造货币最主要的信用来源是资本市场,今天中国创造货币最大的信用来源是房地产市场。中国经济的货币渗透率远超当年的美国,一旦房地产市场崩盘导致信用萎缩,面对的冲击必定比当年的美国更大。届时,重回计划体制和集体主义文明就不仅是可能,而是必须。

07.“泡沫”的两面性

高贴现率资产(如高房价)普遍被视作增长的负面因素。但现实中的高贴现率却具有两面性。一方面,它会导致低现金流回报的虚拟经济侵蚀高现金流回报的实体经济;另一方面,它可以创造更多的货币,将原来无法利用货币的商业模式卷入货币分工。

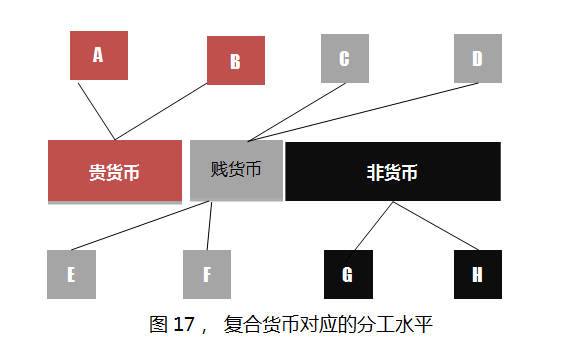

为了解决货币不足的难题,商品货币常常采用符合本位货币--数量少的贵货币用于大额交易,贱货币则用来应付日常小额交易。如复合本位中的不同货币比值偏离市场价格,两个货币间的套利就会导致所谓的“格雷欣效应” --劣币驱除良币。

对于信用货币,当生成货币的信用贴现率不同时,不同贴现率的货币之间也会出现类似商品货币的“格雷欣效应”--高贴现率的“劣”信用,通过资本市场套利驱除低贴现率的 “良”信用。

但同时,市场上货币也会变得更廉价、数量更多,使那些现金流回报较低的商业模式也“用得起”货币。把不同信用货币放到可以自由兑换的主权货币环境里,谁能创造需要信用较少的货币,谁的货币就越便宜,谁就可以支持更高风险的商业模式,谁也就可以借助格雷欣效应将必须依赖更高信用的货币逐出市场。货币竞争比的不是谁的货币含金量更高,而是谁的泡沫更大。“好的货币”依托的是很高的杠杆依然坚挺的信用。强大的信用就是能创造社会接受的高贴现率。

美元就是这样一个泡沫货币,高贴现率的美元就可以通过与低贴现率货币交易套利。美国今天无与伦比的高科技和创业能力,都是建立在比其他任何经济都高的贴现率(信用)的货币之上。2008年之后,中国的土地金融显示出比美国的股市更强大的信用和更高的泡沫(杠杆)。中国的科技和创业开始迅速挑战美国(宁南山,2018)。

也正是由于贴现率体现出来的两面性,才导致了房地产调控长效机制设计的两难。“去杠杆”将会导致货币数量减少(通货紧缩),抑制低回报或高风险的商业活动卷入市场化分工。而正是高贴现率信用支持了高风险的创新和创业。如果没有宽松的货币,中国近年来的“大众创业,万众创新”就会是一句空话。

用贴现率来判断泡沫的风险,不如用信用冗余来判断泡沫风险。真正的风险不仅来自高贴现率,更来自贴现率相对于临界贴现率的冗余。降低杠杆既可以通过降低贴现率,也可以通过提高临界贴现率。而后者则来自信用的增长。

“土地金融”的确问题很多,但其带来的利益远非表面看到的那样直观。如果 “土地金融”改革不能提供一个替代机制,摧毁“土地金融”就是在摧毁中国经济本身,极端一点讲,就是在“自毁长城”(赵燕菁,2010)。

理论上讲“格雷欣效应”下的虚拟和实体、创新和制造只能二选一。在现实中,却有一些城市(比如深圳和新加坡)实现了“高技术与强制造”的结合。它们的共同特点,就是两种极端的住房市场并存:在深圳是高房价商品房+廉价城中村;在新加坡是高房价商品房+廉价组屋。这就提醒我们双市场结构可能比单一市场结构更有效率。

在信用货币制度下,同样贴现率的货币对应的是不同贴现率的资产。在“格雷欣效应”驱使下,要素只能流向高贴现率的虚拟经济部门。新加坡和深圳的成功,在于通过制度设计,将资本性住房和商品性住房分开,“市场归市场,保障归保障”:前者创造资本(信用),服务高技术创新;后者则形成租赁市场,服务实体经济运营。

“城中村”和“组屋”,创造了一个通过住房补贴实业的渠道,在一定程度上对冲了“格雷欣效应”向高贴现率部门转移财富的效应。“住房是用来住的,不是用来炒的”,是为了防止出现系统性风险。但不应是通过放弃现有商品住宅的资本功能,而应是在新增的住房供给中,大量增加专门针对“住”的住房。

商品房和保障房应该采用不同的房地产政策:前者应当由金融部门按照资本市场的规则进行管理,目标是保障货币供给的稳定;后者则应当由住房保障部门按照居住的需要进行管理,目标是保证城市就业者低成本获得居住空间。两个市场要严格区分,防止相互套利。

其实,早在1998年中国改革史上里程碑式的文件《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》中,改革的设计者就已经富有远见地提出:“建立和完善以经济适用房为主的多层次城镇住房供应体系,对不同收入家庭实行不同的住房供应政策,最低收入家庭由政府或者单位提供廉租住房,中低收入家庭,购买经济适用住房,其他收入家庭购买、租赁市场价格的商品住房”。

后来偏离这一政策最重要的原因,就是没有解决好“炒”与“住”两个市场间的套利。房改初期,商品房和经济适用房价格差很小,加上申请资格和上市期限的限制,套利空间不大。随着商品房与经济适用房的价格迅速拉开,经济适用房较短的“解禁期”已不足以抵消套利的巨大利益。结果经济适用房退出,双市场结构变为单市场结构。

经济适用房的失败告诉我们,防止市场套利是保障房体系成功建立的关键。深圳和新加坡的成功,就在于成功区分了两个市场:深圳的城中村主要是小产权,无法进入市场交易,只能通过出租获益;新加坡则严格限制组屋申请者拥有商品房。

“炒的”和“住的”各有其特定的功能,是并行的两个轮子。任何一个轮子出问题,市场都会跑偏。如果把土地供给视作水库,现在的住房调控工具中,只有“开闸”和“关闸”两个选项。只有建立起通往不同市场的“渠道”,土地供给政策才可以实现相互冲突的目标--加大保障房市场土地供应支持实体经济;减少商品房市场土地供应防止虚拟经济崩溃。

“渠道”和“闸门”一样重要,“水闸”和“渠道”匹配起来才能构成有效的管理。自发选择,要素不会流入低贴现率的实体经济。对冲差异资本贴现率的途径,就是建立差异化的要素通道,将“合流”的资本市场,还原为“分流”的资本市场。唯如此,才能将要素直接引入“地势较高”的实体经济。

08.评估与建议

(一)土地供给

2017年4月,住建部与国土部下发《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》提出:“对库存消化周期在36个月以上的,应停止供地;36-18个月的,要减少供地;12-6个月的,要增加供地;6个月以下的,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏”。

这个政策还是用管理普通商品的办法调控房地产市场,而没有意识到,现在的房地产市场实质上是一个资本市场。怎样寻找合理的融资需求?比较可行的是同城市人口的增长挂钩。先建立一个与就业需求挂钩的保障房市场,然后讲商品房用地的供地规模与保障房挂钩。比如,中央政府可以规定,每建设8平方米保障房,允许在市场上融资2平方米商品房。就业人口增加快的城市,供地规模大,反之则规模小。

城市要扩张,办法不是跑中央政府要指标,而是靠自己努力招商,扩大就业人口和保障房供给“创造”指标。只有保障房供给增加,才能获得在商品房市场融资的“额度”。这样就自然约束了政府的投资行为。商品房供地和保障房供地的比例,可以作为中央政府宏观调控的工具--如果希望刺激增长,就可以提高商品房相对保障房的供地比例;如果希望抑制经济过热,就可以减少商品房和保障房供地的比例。

供地规模绑定就业后,商品房价格就要完全放开。商品房价格起伏只影响投资人收益而不影响居住需求。只有将保障与融资分开,住房政策才能更精确地定位目标,才不会引发随政策而来的副作用。区隔两种住房后,如何保障住的问题,就不在商品房供地政策视野之内。商品房市场的长效目标就变得简化--确保不发生价格崩盘。

(二)城中村/小产权改造

复旦大学范剑勇(范剑勇,莫家伟,张吉鹏,2015)等人的研究发现,中国的劳动力人口在房价上升快过工资上升时,并未出现预期的人口驱离效果。一个重要的原因,就是大量非正规住宅为非户籍就业人口提供了方便且廉价的居住空间。按照他们的估计“珠三角地区50%的流动人口居住在企业提供的员工集体宿舍,剩下40%多的流动人口居住在城中村或城郊村。”由于“小产权”不能进入商品房市场交易,无形中创造了一个以租为主的住房类型。

城中村把低运营成本(低房租)+劣资本(高房价)这两个互不兼容的市场效果组合在一个空间里,为创新型企业营造了一个既能低成本融资,又能低成本运营的特殊市场环境。正是靠双市场结构,深圳等城市才在高房价下保住了发达的制造业和服务业。

中国的城中村与南美的贫民窟有本质上的不同。在财产税为主的公共服务定价条件下,南美贫民窟意味着大规模逃税(免费搭车);而在间接税为主的公共服务定价条件下,深圳的城中村是通过帮助企业降低成本,增加政府税收。

城中村改造还给看似无关的“去杠杆”,提供了不同的政策工具。所谓“去杠杆”,并非简单的缩表、减债,相比之下,增加现金流收入是一种更为无害的“积极去杠杆”。对于几乎所有商业模式,最主要的一般性支出就是劳动力成本。而劳动力日常支出的最大项就是住房。降低居住成本对于实体经济的支持,远大于减税对实体经济的支持。

拆除违章也好,城中村改造也好,棚户区改造也好,都要尽量将住宅的增量引入保障性住房体系而不是商品房体系。即使外观形态没有多大改善,也是“成功”的改造。反之,如果改造后成为投资型的商品房,就算外观更靓丽,也是“失败”的改造。

(三)评估与建议3:“租”还是“售”

现在有一种倾向,就是把“租”和“售”对立起来,认为前者是住,后者是炒。有些地方甚至提出“只租不售”。这实际上又走到房地产资本化的另一端。实践表明,那些看上去简单、痛快的调控方案,多数都难以“长效”。

商品房的资本功能,在中国货币生成体系扮演着重要作用。当今中国的商业繁荣,很大程度上都是建立在货币“大爆炸”基础上的。特别是在出口增长乏力的今天,房地产市场在货币生成中的角色就变得更加重要。

中国不是没有过“只租不售”的试验。改革开放之前,中国的住房制度实际上就是“只租不售”,实践的结果是只有极少部分人可以通过这个制度获得基本住房。1998年房改后,大批居民获得自有住房。但随着新增城市人口增加,城市居民被分为“有房的居民”和“无房的居民”两大群体。

土地金融下,社会财富的一个主要的分配形式,就是通过改进公共服务推高物业价值的方式,向不动产所有者转移财富。只要公共服务改善,社会贫富差距就会进一步加剧,这使得无房居民的财富很难赶上有房居民。表面上看,住房问题是没有房“住”,实质上,住房问题是“炒”的成本太高,没有机会分享社会财富的增长。在信用为锚的货币制度下,即使有不断增加的现金流收入,也很快会被有产者更快速的财富积累所淹没。

正确的住房供给制度,既不是只售不租,也不是只租不售,而是两者的结合--“先租后售”。首先,将住房租给新就业城市居民,并将房租积累到个人账户;一定年限后,补足成本差价,获得完整的商品房产权。只要解禁时间足够长,空间套利的可能就变得很小。

一个成功的实践,就是东莞政府为了吸引华为在松山湖建厂,专门推出了针对华为职工“先租后售”的公共住房制度。这个实例具体地展示了“先租后售”是如何支持实体经济并造就新的中产阶级的。

2015年12月31日,东莞政府以楼面地价1820元/平方米的超低成本,向华为提供可以建设总建筑面积约41.43万平方米的住宅用地。按照华为内部公布的方案,住宅为精装,修前5年是租赁,期满后员工有权按照8500元/平方米的(远低于松山湖目前2.5万元以上的商品房市场均价)购买(员工拥有完整产权)。购买5年后允许转让。循此途径,新入职的工人可以顺利成为稳定的“中产阶级”。

这一住房制度的经济效果几乎是立竿见影。2015年当年,华为就在东莞创下了10亿元的税收,成为了东莞第一纳税大户,并在2016年成为东莞第一个产值破千亿企业。2017年,华为成为东莞产值、出口、税收三冠王。东莞成功地将原来一次的土地收益,转化为持续性的现金流。消极的去杠杆是缩表、还债,积极的去杠杆则是增加现金流。在实施“先租后售”过程中,东莞政府正是这样做到“积极去杠杆”的--整个过程没有增加新的负债而现金流(税收)增加了。

需要指出的是,“先租后售”不是福利房,其盈利模式是以低价住房为“饵”,从企业税收中“获利”。资本的来源是将原来无法资本化的低端劳动力资本化--通过将未来租金作抵押,盘活了原来因流动而无法定价的“低端”劳动力。同打压房价解决“住”的策略不同,“先租后售”不减少不动产市场上的总信用,只是增加了产生更多现金流(租金)的“好信用”。不仅不会导致通货紧缩,反而有利于稀释金融风险。

(四)财产税

“高速度增长阶段转向高质量发展阶段”面临的最主要的问题,就是地方政府巨大的现金流缺口。很多学者根据发达国家的税收经验,认为只有对住房为主的不动产开征财产税,才能真正建立起住房调控的长效机制。不错,财产税是西方多数国家公共服务交易的主要形态,在地方政府的收入中占有很大的比重。但与西方国家不同的是,房地产市场在中国的资本市场乃至货币生成中扮演着远比其他国家重要得多的角色。

财产税的本质,就是攫取地租形态的“现金流收益”。财产税越高,不动产价值就越低,资本性功能就越弱。中国的房地产市场之所以具有比其他国家更显著的资本市场特征,很大程度上是因为房地产市场没有财产税。一旦开征财产税,房地产市场资本属性就会消失,中国就很难找到与之相匹敌的资本来源。在“贷款创造货币”的机制下,货币供给数量必然减少,货币分工的产业链条缩短。大规模失业就可能引发更加凶险的社会危机。开始看起来微不足道的税收改革,结果可能引来意想不到的金融海啸。

今天,中国之所以可以不惧与美国展开贸易战,主要原因之一就是中国通过“贷款创造货币”重新获得了货币主权。如果中国再次回到“顺差生成货币”,必然是以丧失货币主权为代价。一旦美国不再施舍顺差,高度依赖货币分工的中国经济只能选择屈服。

但“谨慎”并不意味着任由住房市场资产泡沫膨胀。有效的政策应该区分存量和增量:(1)在存量市场要迅速减少土地供给。限制通过小产权、“棚改”“三旧”改造等渠道进入商品房市场的规模,到期住房开征财产税,根据租金(比如10倍租金)而不是市价确定抵押品价值等。目的是严防不动产市场无预警崩盘。(2)在增量市场则转向现金流收入优先。比如,新住房开征财产税,土地拍卖年租金而不是一次性地价,停止棚改、“三旧”改造、大量推出“先租后售”的保障性住宅等。目的是压低“住”的成本补贴实体经济,通过创造现金流的办法“积极去杠杆”。

09.结论

任何理论都只是对现实的模拟而非现实本身,货币数量增长理论也是如此。将经济模式分为以货币分工为基础的市场经济和以契约为基础的非市场经济,并非说前者无需契约后者无需货币,而是前者的“经济基础”是货币,“上层建筑”是契约;后者的“经济基础”是契约,“上层建筑”是货币。两种经济里“起基础性作用”的分工方式不同。

中国经济很大程度上是建立在“土地金融”基础上的经济。商品房(准确地讲应该叫“资本房”)在货币生成过程中,扮演着极端重要的角色。而货币又在市场经济中“起着基础性的作用”。涉及“土地金融”的改革(包括农地制度、住房制度、土地指标制度)不仅影响居住,同时影响中国经济的底层--货币供给。

“土地金融”通过参与货币创造,深刻地影响着经济的所有方面。房地产市场崩盘,其影响范围远大于股票、债券、期货等其他任何资本市场。在信用货币时代,资本市场的萎缩就是流动性萎缩;流动性萎缩就是货币分工经济的萎缩。由于货币供给规模决定了中国经济的市场化程度,一旦基于“土地金融”为基础的信用体系崩塌,整个经济就会出现系统性危机,中国在世界经济的竞争中就会不战自败,过去40年的改革成就就会归零。

土地金融创造的信用进入货币创造的过程就变得极端重要。目前我们对这一过程的管理几乎是一片空白。商品房市场没有像股票、债券、期货那样被纳入金融管理体系,而被作为一种民生商品由城乡建设部门管理。认识上的不足必然体现在行动上的不足。过去几年的房地产政策乏善可陈,实际上正是对新的货币生成机制无知的体现。

面对新的货币生成机制,货币供给管理工具也必须随之变化。正是由于房地产在中国的货币生成中提供了信用的主要来源,任何孤立的房地产市场政策,都有可能带来全局性的后果。只有充分考虑了这些后果以后,真正的长效调控机制才有可能建立并完善。

货币之于企业,犹如气候之于植物。如果我们把不同的商业模式视作经济环境中的“植物”的话,货币就是经济环境中的“气候”--看上去与每一个“植物”都在独立成长,实际上无不受到“气候”的影响。不同产业生态的兴衰、转移,背后都有货币变迁的影子。除非我们将气候因素纳入环境分析,即使解释了每一株植物,也无法理解整个森林。增长也是如此。

〔本报告为仇保兴先生主持国务院参事室项目《房地产调控长效机制研究》的一个专题。感谢财富 50 论坛 专题闭门讨论会上周其仁先生、王忠民先生、任志强先生对本文观点的点评。厦门大学宋涛副教授也提出了宝 贵的建议和更正。这使我受益匪浅。本人为文中的观点负责。〕

(《学术月刊》,第 50 卷 09 Sep 2018)

参考文献

1.中华人民共和国第五届全国人民代表大会,《中华人民共和国宪法》, 1982年12月4日第五次会议通过

2.国务院,《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,国发〔1998〕23号

3. Carl Menger,Principles of Economics,Published June 1st 1981 by New York University Press (first published 1871)

4.R. H. Coase,The Nature of the Firm,Economica,New Series, Vol. 4, No. 16,Nov., 1937,pp. 386-405

5.Antoin E. Murphy, “富有创新精神的理论家和实践者--约翰?劳”,《价值的起源》(修订版)戈茨曼和罗文霍斯特编著,王宇和王文玉译,沈阳,万卷出版公司,2010年8月(第二版)

6.米塞斯,《货币、方法与市场过程》,戴忠玉、刘亚平 译,北京,新星出版社,2007.8

7.Paul Romer, The Trouble With Macroeconomics,Delivered January 5, 2016 as the Commons Memorial Lecture of the Omicron Delta Epsilon Society. Forthcoming in The American Economist.。

8.费孝通,《乡土中国》,中华书局,2013年4月

9.约翰戈登,《伟大的博弈》,北京,中信出版社,2011年1月(2017年重印)

10.Richard Sylla,“纽约证券交易所的起源”,《价值的起源》(修订版)戈茨曼和罗文霍斯特编著,王宇和王文玉译,沈阳,万卷出版公司,2010年8月(第二版)

11.杨小凯,《发展经济学--超边际与边际分析》, 北京,社会科学文献出版社,2003年12月

12.周其仁:“政府转让土地是另一种中国特色的货币创造”,财新网 2011年03月09日

13.陈志武,《金融的逻辑》,北京,国际文化出版公司,2009年08月01日

14.翟东升,《中国为什么有前途》,北京,机械工业出版社,2010年6月

15.张五常:“赵紫阳与弗里德曼的对话”1989,来源:林威的日志

16.王建:“走国际经济大循环发展战略的可行性及其要求”,新华社《动态清样》1987

17.孙国峰,“信用货币制度下的货币创造和银行运行”,《经济研究》,2001(2):29-37,85.

18.范剑勇 “莫家伟 张吉鹏,居住模式与中国城镇化---基于土地供给视角的经验研究”,《中国社会科学》,2015(4)

19.宁南山:“全面推进--2018年半导体材料国产化突破情况”,公众号 宁南山,

20.东方早报 <http://www.dfdaily.com/>:日本经济泡沫破裂20周年:千万亿日元瞬间消失,2010年03月17日02:16

21. “华为要建3万套员工房,才卖8500!”,搜狐财经http://www.sohu.com/a/215201607 _675420, 2018-01-07 12:58

22.苏安,应对通胀货币政策更要向前看,<http://www.sina.com.cn/> 2011年02月14日 08:14 21世纪经济报道

23.帕特里克·博尔顿和黄海洲,国家资本结构--理论创新与国际《比较》第92辑,2017.

24.赵燕菁:“放弃土地金融就是自毁长城”,上海,《第一财经日报》,2010-09-02

25.赵燕菁,“危机与出路:跨越中等收入陷阱”,中国战略与管理研究会,海口,海南出版社,2015-07

26.赵燕菁,“关于“土地金融”问题的几个理论误区”,学说连线,2010-12-21,